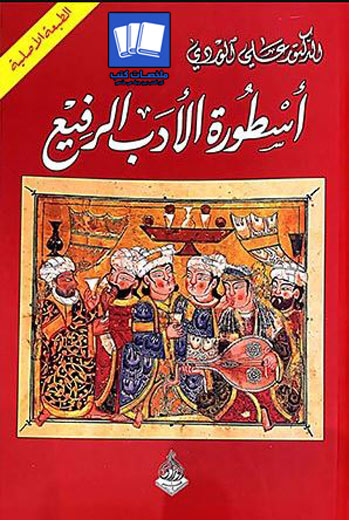

نبذة عن الكتاب

يحتوي كتاب أسطورة الأدب الرفيع على مناقشة فكرية جميلة بين مدرستين، الأولى معتزة بالشعر واللغة إلى درجة التزمت والتعصب، والثانية يمثلها الكاتب، تنتقد الشعر والأدب السلطاني والقواعد اللغوية المعقدة التي وضعها النجاة. يطرح الكاتب ويناقش أثر الأدب واللغة على المجتمع العربي، ويضع أسباب اهتمام الخلفاء والسلاطين بها بشكل خاص حتى أصبح العرب من أكثر الأقوام اهتماماً بالشعر، والكاتب يسعى من خلال كتابه هذا إلى تحرير اللغة العربية أبسط فهماً من خلال تبسيط قواعدها، وتحرير المجتمع من تلك السطوة التي ما زالت متغلغلة فيه.

عبقرية علي الوردي أن يجعلك تشك في أمر حتمي عندك

يجعلك تتسائل

ومن هنا يأتي التطور وتدافع الأفكار الجديدة

ما أهمية النحو ؟

كيف تأسس النحو العربي ؟ ولماذا ؟

هل هو مقدس ؟

هل تكمن فيه عبقرية اللغة كما يقال ؟

ولماذا الإعتناء الشديد بالإعراب لدرجة أصبح النحو يسمى بعلم الإعراب ؟

وبالطبع في حديثه عن اللغة لا بد أن يتحدث عن الأدباء، ولن يتوقف الوردي عن لمز أدباء السلاطين المترفعين بأدبهم عن الشعب. يقول الوردي عن الأدب: “إن الأدب والإجتماع (علم الإجتماع) وجهان لحقيقة واحدة هي الطبيعة البشرية.”

ثم يقول عن ظاهرة دخول الأدباء أقسام اللغة من أدب ونحو وغيرها: “”دراسة المواضيع العملية تخصب الذهن وتجعله أبرع بياناً وأدق تعبيراً. أما دراسة الفنون اللغوية فهي تملأ الذهن بالكلمات التي لا تتفاعل مع المجتمع وعلومه وفنونه”

وهذه ملاحظة دقيقة بالفعل. فنلاحظ على كثير من الأدباء خريجي الطب وغيره من الأقسام العلمية أكثر قدرة على ملامسة مشاعرنا بوصفهم الجميل والعميق للحدث، وتأتي لغتهم جميلة بسهولتها

تحدث ايضاً عن مجتمع مكة قبل الإسلام، وكيف كانت قريش تمثل مجتمعاً متحضراً تجارياً وبالتالي فصاحتهم لابد وأن تتعثر، لذك كانوا يجمعون القبائل كل عام فيأخذون من الشعر أحسنه.

القراءة للوردي ان لم تجدهل مفيدة فممتعة، لكن هل هناك شيء غير مفيد في مجمله ؟ لابد وأن تخرج باستفادة

وأنا خرجت بمتعة وفائدة سواء من أفكار الوردي ذاتها أو من اسلوبه أو حتى لغته

ملخص كتاب أسطورة الأدب الرفيع

إن هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ ليس كتاباً بالمعنى الدقيق، إنما هو مجموعة من المقالات كتبتها في مناقشة الدكتور عبد الرزاق محيي الدين، أستاذ الأدب العربي، ولهذه المقالات قصة حيث كنت قد نشرت في جريدة الحرية بعض المقالات نعيت فيها على الأدباء تمسكهم بالتقاليد الأدبية القديمة وقلّة اهتمامهم بما يحدث في هذا العصر من انقلاب اجتماعي وفكري عظيم. فهبّ الأدباء من جرّاء ذلك هبة واحدة، وأخذوا ينتقدونني ويتهجمون، ويصولون ويجولون، فلم أجد بداً من الرد عليهم ومن مناقشة الآراء التي جاؤوا بها. ولسوف أقتصر في هذا الكتاب على إعادة نشر مقالات الدكتور محيي الدين وحدها، تلك التي نشرها في جريدة البلاد وكان لها صدى بين القُرّاء لا يُستهان به.

ومقالات الدكتور هذه، والحقُ يُقال، من خير ما كُتب في الموضوع. فهي تُمثل وجهة نظر جديرة بالدرس والعناية. وأحسبها لا تخلو من أصالة. وقد رأيت من المجدي أن يطّلع القارئ عليها كاملة قبل أن يُباشر بقراءة مقالاتي التي جاءت بعدها، ولعل القارئ سيجد في هذا الاختلاف بين وجهتي النظر سبيلاً إلى استيعاب الموضوع والتعمق فيه.

(مقالات الدكتور محيي الدين)

المقالة الأولى:

يُثير الدكتور الفاضل علي الوردي بين آونة وأخرى مشاكل أدبية مختلفة ينشرها في الصحف المحلية أو يستطرد لها أثناء مؤلفاته في الاجتماع. وليس من شك أن له فضلاً في هذه الإثارة التي دفعت بجمهور من الناس إلى القراءة وحملت شطراً منهم على إعادة النظر فيما رسخ في ذهنه من عقائد، وفيما ألِفه من عادات ومصطلحات، وساقت عدداً غير قليل من الكُتّاب والمؤلفين إلى مراجعته ومنازلته في ميادين الصحف والمجلات.

الحركة بركة على كل حال والدفع بالعقول إلى التفكير وبالألسنة إلى التعبير وبالأقلام إلى الكتابة خدمة مُثلى ينبغي أن تُقابل بالحمد والتقدير.

ولكن مشاكل الدكتور في الآونة الأخيرة انصبت بشكل حملات على الأدب والآداب واللغة واللغويين، وعلى تاريخ العرب والمسلمين، ونقد أغلب المُخلّفات الاجتماعية، في إلحاح وحماسة شديدين، وفي تعميم قد يتجاوز به حدود القصد.

ويمكن تلخيص ما انطبع بذهني من مقالاته بما سيأتي:

- دعوته إلى تيسير لغة الكتابة وتسهيلها، واقتراح بعض الحلول.

- وصمه أدباء العربية وشعرائهم خاصة بالسير في رِكاب الظالمين، والتغني بمدائح العتاة المتجبرين واتهام الشعر بالظهور مظهر الشذوذ الجنسي…

- عرض صور من تاريخنا دون أخرى، والتعقيب عليها بما يحمل على تشويه جملته.

ففيما يتصل بالدعوة الأولى، وهي التي تُنادي بضرورة وضوح الكتابة وتبسيطها، وتقريبها من ذهن القارئ، نقول للدكتور الفاضل: هذه الدعوة ليست بدعاً جديداً تظهر به على الناس أنت وحدك، ولا جيلك وحده؛ فليس لديك جديد تقوله للناس لتبلغ بك الحماسة والانتفاضة إلى هذا الحد ولتبرر لك هذا الاندفاع المتكلف من وراء فكرة هي من أبجديات العربية.

إني شهدت الدكتور في بعض مقالاته التي نشرتها له جريدة الحرية ينعى على الناس أمر العناية “بالمعاني” و”البيان” و”البديع”، مازجاً بين هذه الفنون الثلاثة في عبارة واحدة. فهل يعرف الدكتور الفاضل مؤديات هذه المفردات بالضبط وبالتحديد؟ وهل يدري ماذا تعني كل كلمة منها حتى يصحّ له الجمع بينها فضلاً عن التهجم عليها؟

أحسب أن الدكتور أكثر إنصافاً من أن يستمر على جمعه بين هذه الفنون في التنديد بها، حين يستقيم له معرفة مداليل هذه الكلمات.

المقالة الثانية:

الوردي وحديث الشعر:

يتحدث الدكتور “الوردي” عن الشعر بجرأة وصرامة شأن المتمكن من مادته، الواقف على فنون هذه الصناعة المعقدة، فلا يتهيب أن يطلق عليها ما شاء من أحكام، ويصفها بما أراد من صفات، كأنه أحد أبنائها الأفذاذ الذين يملكون وسيلة النقد، ومعايير التقدير.

والذي نعرفه إلى الآن أن الدكتور باحث اجتماعي، وأنه من أبعد الناس عن هذا الفن وأقلهم خبرة بأصوله ومعاييره، فمن حقي وحق الناس أن نختبره قبل أن نناقشه.

إنه مدعو إلى اختبار شعري عن طريق الإذاعة العراقية فليُسمع الناس شيئاً من مختار شعره ونبيل معانيه لنطمئن إلى أنه إذ سيتصدر الأحكام على الشعر العربي أهل لهذه الأحكام، جدير بمناقشة الأدباء. ولكني أستسلف حكماً على ذمتي الوفاء بتبعته أن الوردي سينكص عن هذا الاختبار المدعو إليه، لأنه لا يعرف من أمر الشعر إلا هذا اللغو المكرور.

الوردي يتحدث عن الشعر العربي بجملته، فيصفه بأنه شعر يعتمد على الموسيقى اللفظية، وأن حظّ المعاني منه جد قليل.

وهذا كلام يسهل إطلاقه على من يريد إرسال الكلام إرسالاً. ولكني أسأل الوردي عن هذه الموسيقى التي دخلت على الشعر العربي فصادفته خالياً فقيراً إلى المعاني. من أين جاءت؟

أمن مفرداته؟ أم من تراكيبه؟ أم من أوزانه؟

إذا كانت من المفردات فليختر “الوردي عدداً من المفردات العربية، التي يراها خالية من الموسيقى وحاشدة بالمعاني لنقفه على وجودها في الشعر العربي. أو فليختر عدداً من الكلمات التي تضعف فيها المعاني وتقوى الموسيقى لنُسمعه منها شعراً عربياً يحفل بأسمى المعاني والأغراض.

إن الشعر العربي كــ “فن” يختلف باختلاف قائليه، فيه الحافل بالمعاني الكريمة وبالآراء الصائبة، والهواجس الخفية، وفيه ما هو دون ذلك درجات، تصل في أدناها إلى الحالة التي وصفها به الدكتور.

ويذهب الوردي إلى غلبة الشعر الغلماني على الغزل في الشعر العربي، ويخرج منه إلى سيطرة الشذوذ الجنسي على العرب منذ طلائع العصر العباسي وقيام الحواضر الإسلامية، ودليله على ذلك عودة الضمائر في الشعر الغزلي على مذكر.

إن مُعاد الضمائر في الشعر العربي لها ملابسات تخفى على غير أبناء هذا الفن إذا كانوا من نسق الدكتور الوردي، واستعمال ضمير مكان آخر شيء مألوف مستطرف عند العرب منذ الجاهلية.

إن حال الغزل عند العرب منذ صار الشعر حرفة شبيه بحال القصص عند الأجانب، لا يُسأل القصاص فيها أن يكون أبطال روايته قوماً لهم وجود خارجي. ولا يعني القاص إذ يضع نفسه طرفاً للحوار أنه كان كذلك طرفاً فيه حقاً.

إن غلبة الضمير المذكر على الشعر العربي له سببان فيما أحسب:

أولهما: النزعة العرفانية الصوفية وهذه تقتضي تذكير الضمير.

وثانيهما: تحاشي ضمير المؤنث خشية أن يتهم الشعر في وصف امرأة بعينها، الأمر الذي يتحاشاه الشعراء تخوفاً أو تأثماً.

ولست أريد أن أعصم المجتمع العربي والإسلامي عن شذوذ لا تخلو منه أمة ولكنني أصحح خطأ يردده السذج من دارسي الأدب وناقدي الشعر، ويعممه ويهوله المتسرعون من مدعي الدراسات الاجتماعية ليُكوّنوا منه آراء متطرفة تستثير فضول الناس.

(مقالات علي الوردي)

الأدب وعلم الاجتماع: أود أن انتهز هذه الفرصة لأبين وجهة نظر علم الاجتماع في هذا الموضوع. فالمعروف عن علم الاجتماع أنه يدرس الأدب والتاريخ والاقتصاد والسياسة والدين والفن وما أشبه.

وقد ثار من جراء ذلك جدل طويل بين الباحثين: أيجوز لعلم الاجتماع ان يتدخل في مواضيع هي من اختصاص غيره؟

ومن التهم التي وجهت لعلم الاجتماع أنه أصبح كدائرة المعارف، إذ هو يتدخل في كل فرع من فروع المعرفة ويبدي رأيه فيها. وكان جواب علماء الاجتماع أن علمهم لا يدرس فروع المعرفة المختلفة إلا من الناحية الاجتماعية. فهو حين يدرس حادثة تاريخية مثلاً، لا يهمه كيف توصل المؤرخون إلى تحقيق تلك الحادثة أو إلى استقصاء القرائن والدلائل فيها. إنما يأخذ النتيجة التي توصلوا إليها ويستعين بها في دراسة المجتمع البشري بوجه عام.

هل أنا متطفل؟

اتهمني الدكتور محيي الدين بالتطفل والفضول حين رآني أنقد الشعر العربي، ولم يكتفي بذلك بل أخذ يتحداني إلى اختبار في نظم الشعر أو في تلاوته عن طريق الإذاعة العراقية. وأضاف إلى ذلك قائلاً بأني سأنكص عن ذلك الاختبار المدّعو إليه لأني لا أعرف من الشعر إلا هذا اللغو المكرور كلما أردت أن أقول شيئاً للناس عنه.

ومن طريف ما حدث في هذا الشأن أن جاءني أحد الأصدقاء، عصر اليوم الذي صدر مقال الدكتور فيه، وهو يحمل بيده قصيدة عصماء يريد أن يختبرني بها. وصار الحاضرون يرمقونني بأبصارهم كأنهم يودون أن يعرفوا نتيجة الامتحان. ثم ضحكوا حين وجدوني أرفض الامتحان بكل إباء، وأعترف بالعجز فيه. وكانت نكتة الموسم!

قد يظن الدكتور أن ناقد الشعر يجب أن يكون قبل كل شيء شاعراً، أو على الأقل قادراً على إنشاد الشعر. وهذا رأي لا أوافقه عليه. للدكتور الحق في أن يتحدى رجلاً يريد أن ينصب نفسه حكماً بين الشعراء فيفضل بعضهم على بعض من الناحية الفنية. وهنا أؤكد للدكتور أني لم أفعل ولن أفعله.

أرجو من الدكتور بأن لا ينسى أن للشعر ناحيتان، فنية واجتماعية. وهو في ذلك لا يختلف عن أي شيء من شؤون الحياة. فالقصيدة الشعرية هي قبل كل شيء قطعة فنية. إنما هي بالإضافة إلى ذلك ظاهرة اجتماعية لها مساس مباشر بما ينشأ بين الناس من صلات التعاون والتنازع.

ما قلته عن الشعر العربي: قلت أشياء كثيرة عن الأدب العربي بوجه خاص. وقد حاولت جهدي أن لا أخرج في ذلك عن نطاق اختصاصي. ومما قلته إن الشعر العربي القديم اختص بأمور ثلاثة قلّما نجدها مجتمعة في أشعار الأمم الأخرى، وهي: مدح الظالمين – وصف الخمرة – التغزل بالغلمان. والذي دعاني إلى هذا القول ما رأيت لدى بعض أدبائنا المعاصرين من هيام مصطنع بالحق والحقيقة، نجدهم يحترمون الأديب الذي يتزلف إلى السلاطين والمترفين ويعيش على فضلات موائدهم. ولكنهم في الوقت ذاته يحتقرون من يحاول أن يتزلف بأدبه إلى أبناء الشعب وينزل بأسلوبه إلى مستواهم.

إن الذي رجوناه منهم أن يُدركوا طبيعة الزمان الذي يعيشون فيه، فلقد مضى عهد السلاطين وحلّ محله عهد الشعوب. ولا يخفى على القارئ أن هذا موضوعاً اجتماعياً، وأن لي الحق أن أخوض فيه مع الخائضين. ولست أجزم على أي حال بصواب رأيي فيه. فإني كسائر الناس معرّض للخطأ في كل ما أقول وأفعل.

تيسير لغة الكتابة: كنت قد دعوت في مقالاتي السابقة إلى تيسير لغة الكتابة وإلى تجريدها من الزخرفة والحذلقة اللتين اتصف بهما الأدب العربي القديم. فنحن الآن نكتب للجمهور، لا للطبقة الخاصة.

كتب أحدهم في جريدة الحرية كلمة يُعرّض فيها بكاتب هذه السطور ويشتمه لأنه يدعو إلى تيسير اللغة وتبسيطها. قال: “إن الدكتور الوردي بإصراره على الدعوة إلى الأساليب المبسطة إنما يُدافع عن نفسه ويحمي بذلك أسلوبه العاطل عن الجمال والفن … نتيجة عجز وضحولة في التفكير”.

والغريب أن الكاتب هذا يقول عني إني لا أتحرج من المناداة علناً باتخاذ العامية لغة الكتابة. ولما سألته كيف جاز له أن ينسب لي رأياً لم أقل به، أجاب بأني ما دمت أدعو إلى تبسيط اللغة فمعنى ذلك أني أدعو إلى اللغة العامية!

ينتقد الدكتور محيي الدين دعوتي إلى تبسيط اللغة بحجة أنها دعوة قديمة مضى عليها ألف سنة. ولست أدري ماذا يقول عن هؤلاء الذين لا يزالون يدعون إلى اللغة المعقدة والأسلوب الرنان بالرغم من وجود تلك الدعوة الألفية؟ أما كان الأجدر به ان ينتقدهم بدلاً من أن ينتقدني، وأن يرشدهم إلى كنوز البلاغة القديمة بدلاً من إرشادي؟

بين العامية والفصحى: يتهمني الدكتور محيي الدين بأني أدعو إلى استعمال اللغة العامية في الكتابة، ولكنه يُقدم اتهامه بكلمة “لعل” لكيلا يُقال عنه إنه يُلقي الكلام جِزافاً. فهو يقول عني: “لعل الدكتور يريد بالتيسير والتسهيل: التسهل والترخص، والبلوغ بالكلام حدّ العامية حتى يعود في متناول من لم يُحسن الفصحى في قليلٍ أو كثير”.

إني أرضى أن يسوق مثل هذه التهمة رجلٌ من طراز ذلك الكاتب الشاتم الذي أشرت إلى بعض شتائمه آنفاً، ولكني لا أرضى أن يأتي بها أديب كبير من طراز الدكتور محيي الدين.

أرجو من الدكتور أن يُخبرني متى سمع مني أو قرأ لي قولاً أدعو به إلى اللغة العامية أو إلى لغة قريبة منها. إن الذي أدعو إليه في الحقيقة هو أن نُجرّد لغتنا من الكلمات الغامضة والمترادفات التي لا فائدة منها. وهذا ما أسير عليه في جميع كتاباتي ومحاضراتي قدر الإمكان.

ويجب أن لا ننسى أن هناك فرقاً كبيراً بين اللغة المبسطة واللغة العامية من الناحية الاجتماعية، فاللغة العامية لا يفهمها جميع الناطقون بها. أما اللغة الفصيحة المبسطة فهي التي يفهمها جميع العرب في كل أقطارهم.

علم البيان: يؤكد الدكتور محيي الدين أن كتاباتي حافلة بأنواع البيان المختلفة من حيث لا أدري. ففي رأيه أن جهلي بعلم البيان جعلني أقع في مصيدته من حيث أظن أني متحرر منها. وهو يزعم أن كل الفرق بيني وبين عارفي فن البيان هو أنهم يتبعونه في التعبير عن بيّنه ومعرفة، أما أنا فأسير فيه “عليك يا الله” إذا صح ما قاله الدكتور عني فإني أفتخر به، فخيرٌ ليّ أن أكتب عن سليقة من أن أكتب عن تصنع وتكلّف.

وإذا جاز للدكتور أن يذمني بهذا فالأولى به أن يذم عرب الجاهلية إذ هم لم يتعلموا قواعد النحو، وكانوا مع ذلك من أصحّ الناس إعراباً.

الشعر والشذوذ الجنسي:

الشعر والتغزل بالغلمان: من الصفات التي تميّز بها الشعر العربي القديم التغزل بالذكر. وفي رأيي أن من أهم الأسباب في ذلك، إن لم يكن أهمها، هو شيوع الشذوذ الجنسي في المجتمع العربي في عهود متأخرة.

وهنا يأتي الدكتور محيي الدين فيقول بأن الشذوذ الجنسي لا دخل له في الأمر. ففي رأيه أن غلبة الضمير المذكر على الشعر العربي له سببان!

أولهما: النزعة العرفانية الصوفية، وهذه تقتضي تذكير الضمير. وثانيهما: تحاشي ضمير المؤنث خشية أن يُتهم الشاعر في وصف امرأة بعينها. وهذا الرأي من الدكتور قد يصح في حدود معينة، إنما هو غير صحيح بمعناه الشامل. فالدكتور ينفي أن يكون للشذوذ الجنسي أية علاقة بشيوع الغزل المذكر في الشعر العربي. ولو أنه جعله سبباً ثالثاً بالإضافة إلى السببين اللذين ذكرهما لكان مصيباً إلى حدٍ كبير.

يقول الدكتور: “إن مُعاد الضمائر في الشعر العربي لها ملابسات تخفى على غير أبناء هذا الفن إذ كانوا من نسق الدكتور الوردي. واستعمال ضمير مكان آخر شيء مألوف مستطرف عند العرب منذ الجاهلية…”.

وأود أن أسأل الدكتور عن السبب الذي جعل العرب الأولين يتجنبون الغزل المذكر بالرغم من اعتيادهم على استعمال ضمير مكان آخر. ونحن نعلم أن شعراء العرب تغزلوا بالأنثى في أيام الجاهلية وفي عهد الراشدين والأمويين وشطر في عهد العباسيين، وهم لم يبدؤوا الغزل المذكر إلا في أيام المغفور له أبي نواس. أكان ذلك محض مصادفة؟ أم كان له سبب آخر؟

يقول الدكتور بأن الشاعر العربي كان يخشى التغزل بالأنثى لئلا يدخل عمله في باب التشبيب والتشهير الذي يُنزل بصاحبه جريرة الحد الشرعي، ويُثير عليه نخوة أهل الفتاة المُتغزل بها.

وهذا رأي من الدكتور أثار استغرابي فالمعروف أن العرب الأولين كانوا أشد من المتأخرين في غيرتهم على المرأة وفي نخوتهم من أجلها، وكذلك كان العرب في صدر الإسلام. فهل يستطيع الدكتور أن يقنعني كيف استسهل الشعراء في أيام الجاهلية وصدر الإسلام أن يتغزلوا بالأنثى دون أن يخشوا فيه حداً، بينما عجزوا عن ذلك في عهد أبي نواس وبعد عهده؟

شخصية الشاعر العربي: نستطيع أن نقول بوجه عام أن الشاعر العربي يملك شخصية مزدوجة. فهو يُظهر غير ما يُبطن، ويقول ما لا يفعل. وقد وصف القرآن الشعراء قديماً بأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم في كل وادٍ يهيمون.

ويبدو أن الدكتور محيي الدين يعترف بهذا. فهو يقول: “إن الشاعر العربي كان يتجاوز كثيراً عن عقيدته ومسلكه، ويتحلل من روابطه وأواصره، إلى ما تقتضيه طبيعة الشعر من فناء الذاتية وانمحاء الشخصية، لتقوم مقامها الشخصية الفنية في استيلاءٍ طاغٍ على سائر الجوانب”.

والدكتور يُدافع عن هذا الازدواج في شخصية الشعراء فيقول: “إنهم أصحاب فنّ لا أصحاب رسالة في الحياة”.

رسالة الفنّ! هذه الحجة التي يتخذها كثير من الشعراء غطاءً يسترون به حقيقة أنفسهم. ويا ليت شعري ماذا يقصدون بالفنّ. إنهم يركضون وراء الجائزة، فإذا أُعطوا منها رضوا وإذا حُرِموا منها سخطوا. ثم يرفعون عقيرتهم بعد ذلك هاتفين بالفن، يعيش الفن!

يقول الدكتور: “إن الشاعر هو كآلة التصوير المحدثة، تقع على مختلف الأشياء فتصورها، سواء عليها أن تقع على ملاك أو شيطان”.

ولستُ أدري كيف كان الشاعر يقلب الأسود أبيض، والظالم عادلاً، والوضيع عظيماً. لا بد أن تكون آلة التصوير مصنوعة على نمطٍ معكوس!

كان الجدير بالدكتور أن يُشبه الشاعر بالرسام الذي يُصور الأشياء كما يشتهي. فالأشياء تظهر على لوحته جميلة إذا كان فرحاً، وقبيحة إذا كان حزيناً، وسبب الفرح هو الأصفر الرنان في معظم الأحيان!

عقدة النحو: يقول النحاة إن حركات الإعراب في اللغة العربية لها فائدة كبيرة في توضيح المعنى على القارئ أو السامع والواقع أني كلما حاولت أن أُقنع نفسي بوجود شيء من الفائدة في حركات الإعراب عجزت. وأرجح ظني أن الإعراب ليس سوى زخرفة لفظية لا طائل وراءها.

النحو والشعر: أشار الدكتور محيي الدين في إحدى مقالاته إلى أثر الشعر في تحرير قواعد النحو والعلوم اللسانية الأخرى، وقال إن العلماء كانوا يفزعون إلى الشعر يتلمسون فيه المفردة الدقيقة والمصطلح المؤاتي، ويستخرجون منه التقليد الشائع والعرف السائد والأثر المطمور، والحدث المجهول…

وإنما قال الدكتور ذلك في سبيل تبيان فضائل الشعر ومنافعه للأمة العربية. ولو أنصف لعدّ ذلك من مضار الشعر ومساوئه.

الواقع أن النُحاة أفسدوا النحو باعتمادهم على الشواهد الشعرية في تحرير قواعدهم. فالشعر لا يصلح أن يكون أساساً للنحو على أي حال. إنه مقيد بقيود الوزن والقافية، وكثيراً ما تأتي الكلمات والجمل فيه على غير نسقها الطبيعي المألوف في لغة الأفكار المنظمة.

كان الشاعر الجاهلي، يصطنع ألفاظه وتراكيبه وحركات إعرابه بحرية كبيرة، وكان يتلاعب بها حسبما تملي عليه الضرورة الشعرية والعاطفة الآنية. ثم جاء النُحاة بعد ذلك فاستخلصوا من تلك الحُرية قيوداً، وصاروا يجدون في كل بيتٍ من الشعر الجاهلي قاعدة يجب أن تُتبع. وبهذا تراكمت القواعد بين أيديهم. فتركوها لنا تراثاً ثقيلاً لا نزال ننوء بعبئه حتى يومنا هذا.

…

طبيعة الزمان الحديث: قلتُ مراراً وأُعيد: بأننا لا يجوز أن نلوم الأديب القديم على تزلفه للمترفين وعلى السعي وراء جوائزهم. إنما نلوم الأديب الذي يعيش في القرن العشرين وهو لا يزال يكتب وينظم على نمط أسلافه البائدين.

كان المترفون في الماضي يؤلفون السوق الوحيد الذي يستطيع الأديب أن يبيع فيه. ولم يكن الأديب القديم قادراً أن يطبع أدبه ويبيعه في الأسواق العامة على نطاق واسع كما يفعل الأديب الحديث.

ومن المؤسف أن نجد بعض أدبائنا لا يزالون يعيشون بعقولهم في عصر الورّاقين والنساخين. إنهم يريدون من الأدب الرفيع أن يكون أرفع من مستوى الجمهور. فإذا امتنع الجمهور عن شرائه أخذوا يشتمونه ويصفونه بالغباء، بينما هم أقمن بهذا الوصف منه.

مقتطفات من الكتاب

يصدر بعض اصحابنا مجلات أدبية فيملأونها بتمجيد فلان او فلان من الشعراء القدامى , ثم تموت مجلاتهم تباعاً , فيأخذون بالبكاء على مصير الأدب الرفيع في هذا الزمان , و يصبون الرحمات على تلك العصور الادبية التي كان فيها الاديب مكرماً معززاً , انهم يريدون من القارىء ان يكدح طوال يومه ليشتري ما يكتبون او يتحذلقون , فاذا وجوده يفضل شراء مجلات السيقان العارية على شراء مجلاتهم انحو عليه باللائمة و أمطروا عليه الويل والثبور , ومادروا أنهم أولى باللائمة منه !

———–

بعض أدبائنا يحتقرون الصور الخليعة , بينما يحترمون الشعر الخليع , و ارجح الظن أنهم يتمتعون برؤية تلك الصور سراً ثم ينكبون لائمين حانقين

———–

الدكتور محي الدين : ليس الشعراء في أغلب الأحوال أصحاب رسالة في الحياة سوى هذه الرسالة الفنية , ولا هم اصحاب مذاهب سلوكية او عقائدية او سياسية يلتزمونها , فالشاعر شاعر قبل ان يكون شيئاً آخر , واذا اتفق لأحدهم ان كان ذا رأي و عقيدة او مسلك في الحياة فذلك لا يمس فنيته او مقاييسها , لذلك فقد يخرج على رأيه , او يتظاهر بخلافه , كما يستجيب رأي مخالفيه , ويعجب بمسالك خصومه اذا استوى لها النصاب الفني و تهيأت لهم أسباب الإجادة

———–

الدكتور محي الدين : الشاعر العربي القديم كألة التصوير المحدثة , تقع على مختلف الاشياء فتصورها , سواء عليها ان تقع على ملاك او شيطان , و بهذا نفسر التناقض الحاصل في شعر ابي العلاء من تردده بين الايمان والشك , و التفاؤل والتشاؤم , ونصل بين دعاوي أبي الطيب المتنبي في العزة والكرامة , وخضوعه و تقلبه على باب كافور

———–

الدكتور محي الدين : في ضوء امتداد تاريخ الشعر العربي , واتساع مواطنه و افاقه و تنوع قائليه في السلالات والثقافات , واستخدامه في اغراض النفس المختلفة لا يصح لدارس الظواهر الاجتماعية ان يسبغ على الشعر العربي في كل اطواره و احواله قيم البداوة اللهم الا ان يتعامى عن ابسط قواعد الاجتماع , و من تأثر الفنون ببيئاتها و ثقافات أهلها , واختلافهم في السلالات والاصول

———–

الدكتور محي الدين : القصائد لا يصدق منها الا الجانب الفني الذي لا ينتفع منه الدارس النفسي الا في اهون الاعتبارات

———–

علم الاجتماع لا يدرس فروع المعرفة المختلفة الا من الناحية الاجتماعية , فهو حين يدرس حادثة تاريخية مثلاً , لا يهمه كيف توصل المؤرخون الى تحقيق تلك الحادثة او الى استقصاء القرائن و الدلائل فيها , وانه يتركهم و شأنهم في اتباع منهجهم الخاص بهم , ولكنه يأتي أخيراً فيأخذ النتيجة التي توصلوا إليها و يستعين بها في دراسة المجتمع البشري بوجه عام

———–

أرجو ان لا ننسى بأن للشعر ناحيتان فنية واجتماعية , و هو في ذلك لا يختلف عن أي شيء من شؤون الحياة , فالقصيدة الشعرية هي قبل كل شيء قطعة فنية , وانما هي بالاضافة الى ذلك ظاهرة اجتماعية لها مساس مباشر بما ينشأ بين الناس من صلات التعاون والتنازع

———–

ان أدباء اليوم يتهمون من يكتب للشعب بأنه تاجر يرتزق بأدبه , اما من يكتب ليمدحهم بقصائده سعيا وراء الجائزة فهو في نظرهم أديب عبقري و له في قلوبهم مكانة عالية

———–

الحياة الجديدة تقضي علينا ان نغير من اسلوب لغتنا كما غيرنا من اسلوب مساكننا و ملابسنا و غيرها

———–

إني لا أحب أن يحمل القاىء مع كل كتاب يقرأه قاموساً او معجما يرجع إليه في كل جملة لكي يفهم ما خرج من بطن الكاتب فيها , فوقت القارىء اليوم أضيق من أن يبذره في ذلك , وان اصررنا على التعالي عليه باسلوبنا اضطر إلى تركنا

————

من المؤسف أن نجد بعض ادبائنا باقين على رأيهم القديم في وجوب الارتفاع بأسلوب الكتابة فوق مستوى الجمهور , و هم ينعون على الصحافة لغتها المبسطة , وقد اصبح الاسلوب الصحافي عندهم ذما يتقززون منه , فاذا ارادوا الانتقاص من قيمة احدهم قالوا عنه انه يكتب بلغة اهل الجرائد

————

الكتابة فن كسائر الفنون , والاجادة فيها تنتج عن المران و الموهبة اكثر مما تنتج عن حفظ القواعد والتزام القيود

———–

ان الاديب يكتب للناس لا لنفسه , و من الضروري اذن ان يفهم طبيعة هؤلاء الناس الذي لهم , اما اذا بقي في برجه العاجي يدرس القواعد التي جاء بها الاسلاف قبل ألف سنة , فسوف لا يجد له بين الناس سوقاً , و سيبقى يشتم الناس على نفرتهم من الأدب الرفيع

————

ان الشاعر العربي مضطر أن يركز اهتمامه في القافية واعرابها قبل ان يبدأ بنظم البيت

————

الشاعر العربي يصعب عليه ان ينظم الملحمة الطويلة , لان المحافظة على سلامة الوزن والقافية والاعراب تنهكه و تكلفه شططاً , إنه يشعر بالتعب قبل ان يشعر به الشعراء الآخرون الذين تحرروا من هذه القيود كثيراً او قليلاً

————

الشعر العربي القديم جميل في موسيقاه اللفظية , ولكنه في معانيه ضحل نسبياً , ولو ترجمنا بعض تراثنا الشعري إلى لغة حديثة لما حصلنا منه الا سواد الوجه ! و مثل هذا يمكن ان نقول عن كثير من تراثنا الثقافي , فنحن قوم اشتهرنا منذ قديم الزمان بحسن البيان

مراجعة كتاب اسطورة الادب الرفيع

لا أخفيكم سراً، قراءة هذا الكتاب كانت ورطةً حقيقيةً لي. فإلى جانب إعجابي الدائم بفكر وأطروحات الدكتور الوردي، كنت ومنذ نعومة أظفاري مغرماً بالأدب العربي، أتتبع جميل قصائده وبليغ نثره وأحفظ منهما الكثير. وكنت وما زلت ممن يمجّد اللغة العربية ويعتبرها الرباط الوثيق الذي يشدّ عالمنا العربي الكبير بعضه ببعض، من المحيط الى الخليج.

لم يكن سهلاً علي تحمّل السهام التي وجهها د. الوردي في هذا الكتاب لما أسماه (أسطورة الأدب الرفيع)، فظلت تتجاذبني عاطفةٌ تدفعني لمحاكمة آراء الكتاب والرد عليها، ونزعةٌ عقليةٌ تجد فيها منطقاً لا أقوى على مقاومة التسليم به. بقيت كذلك إلى أن وصلت إلى خاتمة الكتاب، فوجدت الدكتور الوردي يقول “أن الحركات الاجتماعية الحديثة التي قلبت وجه العالم لم تبدأ إلا بعد أن مهد لها الأدباء الطريق”، فأدركت أن لا تناقض بين عاطفتي تجاه الأدب، ودعوة الدكتور الوردي لتصويبه وإعادة وضعه في الطريق الصحيح.

هذا لا يعني أن أزكي كل ما ورد فيه، أو أتفق. بل أختلفت وأمتعضت أحيانا. لكن هذه النجوم اللامعات التي أمنحها له هي تقديري لمقدرته على مط عقلي إلى أبعاد من يزرها من قبل.

ملخصات كتب علي الوردي

خوارق اللاشعور

هذا الكتاب يبحث في غوامض العبقرية والتفوق والنجاح وما يسمى عند العامة بــ(الحظ) . وأثر الحوافز اللاشعورية فيها في ضوء النظريات العلمية .يقف الكاتب عند أمور عدة

مهزلة العقل البشري

هذا الكتاب فصولاً متفرقة في أوقات شتى وذلك بعد صدور كتابه “وعّاظ السلاطين” وهذه الفصول ليست في موضوع واحد، وقد أؤلف بينها أنها كتبت تحت تأثير الضجة التي قامت حول كتابه المذكور..

وعاظ السلاطين

الكاتب يتحدث عن “وعّاظ السلاطين”، الشيوخ الذين صبغوا حكم الطواغيت بصبغة الشرعية الدينية ف أصبح الرافضون للظلم كالرافضين لأوامر السماء..

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق

يتناول هذا الجزء تاريخ العراق ما بين عامي 1876 م إلى عام 1914 أي منذ تولي السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الحكم إلى قبيل قيام الحرب العالمية الأولى. في خلال هذه الفترة والتي أمدها ثمانية وثلاثون عاما تعرض العراق لتيار الأفكار والمخترعات والنظم الأوربية الحديثة مما أدى إلى حدوث تغيرات ملحوظة في المجتمع العراقي آنذاك.